“双生”的隐喻是多面的,两个不同的个体,命运的轨迹却在缠绕,千丝万缕间将两个女人的人生纠缠在一起。

双生花可以是双胞胎,拥有基因赋予的天然的联系,也可以是两个素不相识却巧合般拥有相似面容和不同的人生轨迹的人,追求着本我和爱情;可以是花开两朵并蒂双艳,也可以是个体的分裂造就魅影丛生。

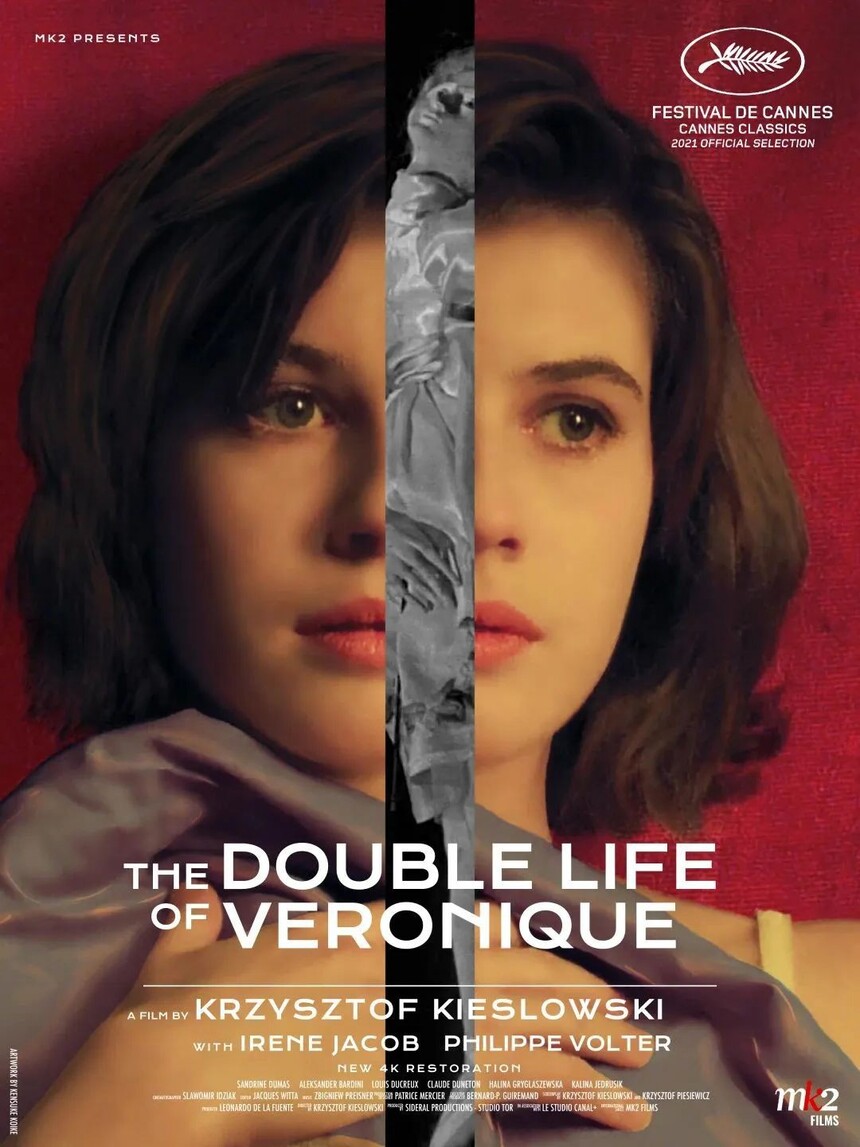

谈“双生花”这种叙事模式不得不提到电影《维诺妮卡的双重生活》,又名《两生花》。

两位主角有着同样的名字和容貌,同样的小习惯,同样的音乐天赋,同样无法承受歌唱的心脏。她们都曾说过:“我有种奇怪的感觉,我并不孤单,世界上不止我一个”,有着冥冥中对彼此存在的感知。这些无时无刻不再提醒着我们,二人是一个灵魂附着的两个躯体。

然而,在面对梦想和现实选择的分岔口,两人走向了不同的方向。法国的维罗妮卡回归到家庭,选择了放弃歌唱保存生命,波兰的维罗妮卡则相反。

用这样的命运安排,将现实与理想分割,是对自我的发现和感知, 是对灵魂的追问。法国的维罗妮卡在最终让迷茫的灵魂回到了现实,找到了完整的自我。奇妙的双生设定,克服了人独处于世的孤单,也形成了平行世界的镜像自我,让人明白在这个不完满的世界中的个人并不是一味的迷茫彷徨,而是在经过一番追寻之后,对完整自我有了更深刻的认识,让个体的生命逐渐清晰,通向生活之路也不再困惑。

说到双生,那么《红玫瑰与白玫瑰》的经典相信大家都不会陌生。

“振保生命里有两个女人,他说一个是他的白玫瑰,一个是他的红玫瑰。一个是圣洁的妻,一个是热烈的情妇。”

1994年,由关锦鹏执导的改编自张爱玲同名小说的电影《红玫瑰与白玫瑰》在香港上映。以上世纪三四十年代的上海为背景,讲述留英归来的纺织工程设计师佟振保与朋友妻王娇蕊和妻子孟烟鹂的两段情感故事。

在国外读书归来的王娇蕊娇媚热烈,眉如远山含黛,芙蓉面上红唇潋滟,丹蔻纤纤,嗔痴自如。而孟烟鹂生长在传统的旧中式家庭,沉默保守,单薄娴静,纯洁无暇,正如书中的描述:“给人的第一印象是笼统的白。”

红玫瑰与白玫瑰平分秋色,并无高下之分,是新旧交加的时代共同孕育的双生花,本应殊色共存。但最后两人的命运却共同走向了悲剧,在社会的规训和压抑下,不顾礼教世俗的“交际花”变得沉静沧桑,而贤惠古板的妻子却有了婚外情并且精神失常。两人都逃不开被支配而无力反抗的宿命。

这样明显的性格差异和同样走向悲剧的命运,是同为女性在父权、夫权社会下的不同形象的挣扎和改变。面对爱情毫无保留,但迎接她们的却是爱人欺骗背叛和社会的审判。两朵各自娇艳的花暴露在风霜之下,逐渐枯萎的她们是社会对各自欲望的扼杀,也是那个时代不同的女性的悲剧命运的重演。

“双生花”的叙事模式是女性之间的关系为影片的出发点,但其探讨的却是人与自己,人与社会之间的关系和女性本身在精神层面的欲望以及焦虑。“女儿是水做的骨肉”,是没有固定形状的,用“双生花”的模式可以将女性的丰富多面和难以捉摸的精神世界用实体化呈现出来。