或许你曾会有这样的感受,当听到一段旋律时你会想起曾经观看过的某部影片,甚至还能清楚地想起这段音乐是出自哪一情节。即使你不记得这部电影的名称、剧情,却能条件反射地识别出它其中的音乐。

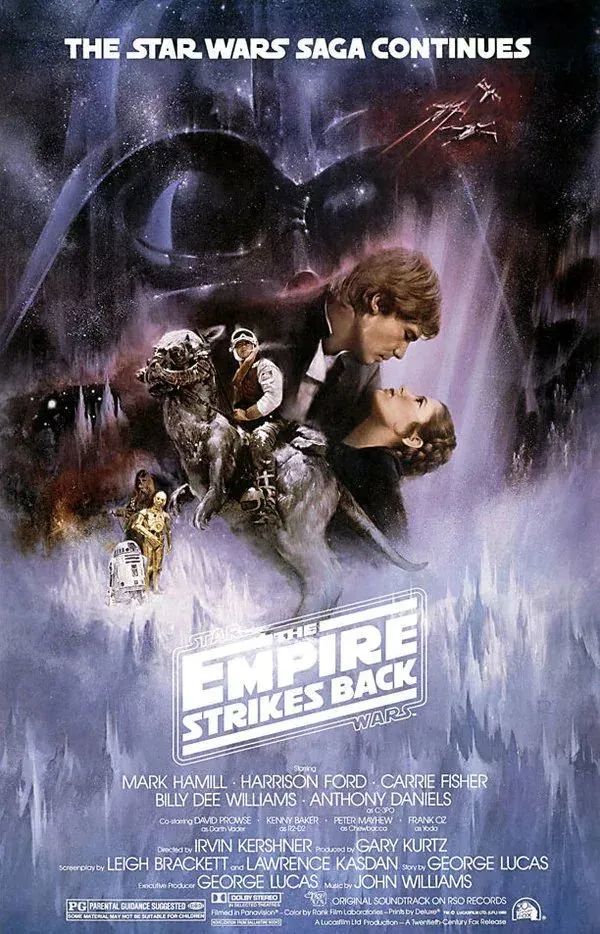

The Empire Strikes Back (1980)

理论家们曾用精神分析法来进行研究。他们认为,在生命的最初阶段我们就能够感知音乐:母亲规律的心跳,这代表节奏;母亲说话的声音,这代表音高和音强。

音乐是刻在我们神经中,能够影响我们感知系统的存在。例如,华尔兹让我们起舞,摇滚使我们亢奋。

而在电影中,当沉静的画面,单调的对白中配上活泼的背景音,观者的疲惫感能够一扫而空。夜色渐浓时,男女主人公依依惜别的不舍片段配上低沉的音乐,观者也随之落泪。这便是音乐与影像间不可割裂的魅力所在。

既然谈及音乐,就离不开“作曲家”这类职人。作曲家可能不是电影中高调的明星,但若没有他们,电影就会失去一部分的活力。

电影作曲家通过创造音乐或声音片段来为电影补充视觉内容。在早期默片电影放映时,钢琴家经常被雇来坐在影院里,在播放电影的同时用钢琴即兴演奏。这些钢琴家们演奏的音乐改变了观众对电影内容、信息的看法,他们即是第一批电影作曲家。

在如今,电影不再局限于默片形式,我们观看的电影基本都是一个完整的体系,声音、画面、剪辑、调色浓缩于短短两三小时内。作曲家也渐渐从幕前转移到了幕后,这使得作曲家们有更多的时间准备一部电影的配乐。

作为一名电影作曲家,首先要注意的是,为电影配乐是一项团队工作。

作曲家所需做的第一件事情是,搞清楚电影与配乐间的联系,例如:“该场景的情感基调是什么”、“音乐创作如何以及才能加强这一基调”、“什么类型的音乐将支持这一场景”。

其次他们往往需要按照导演的意图来创作音乐,因此在第二阶段,作曲家会提前录制一些编写了各种主题的样本供导演选择。

在了解乐曲风格定位后,作曲家需要和导演、制作人一起进行音乐定点工作,换言之就是在影片到达某一个片段时,需要加入一段音乐,该音乐不论悲伤或是欢乐都应标上注释。这是一项严格的工作,音乐入场和出场的时间需要精确画面的每一帧。

接下来作曲家将开始进入正式的创作工作,在创作的过程中作曲家要遵循前期工作所确定的音乐情感、主题等。首先也是最重要的创作环节是编曲,编曲即学术界所称的作曲,即整首乐曲中每一个音符的写作。在乐谱完成后,便是配器、演奏环节,编曲家将依据自己的音乐知识,根据已写好的乐谱配合合适的乐器将音乐诠释出来。完成这一步后这些音乐便变成了初步的“曲”。

待录音、混音、母带处理系列工作完成后,作曲家将再度和导演以及剪辑师坐在一起,完成将配乐的音轨加入剪辑后影片中的工作,作曲家的任务便告终。

作曲是一个需要不断构思、不断和影片糅合的工作,它就如同电影中的编剧。如何将独创性的思想润入电影之中,并且能使得电影在视听感受上得到一定程度的升华,这是作曲家们致力研究的问题。

电影圈中总是会存在一些导演和作曲家配对的黄金搭档,比如希区柯克与赫尔曼、诺兰与汉斯·季默、达米恩与贾斯丁·赫维兹……

好的作曲能够成就一部家喻户晓的电影,同样,电影的出名也能够使得其背后的作曲家被大众熟知。