|

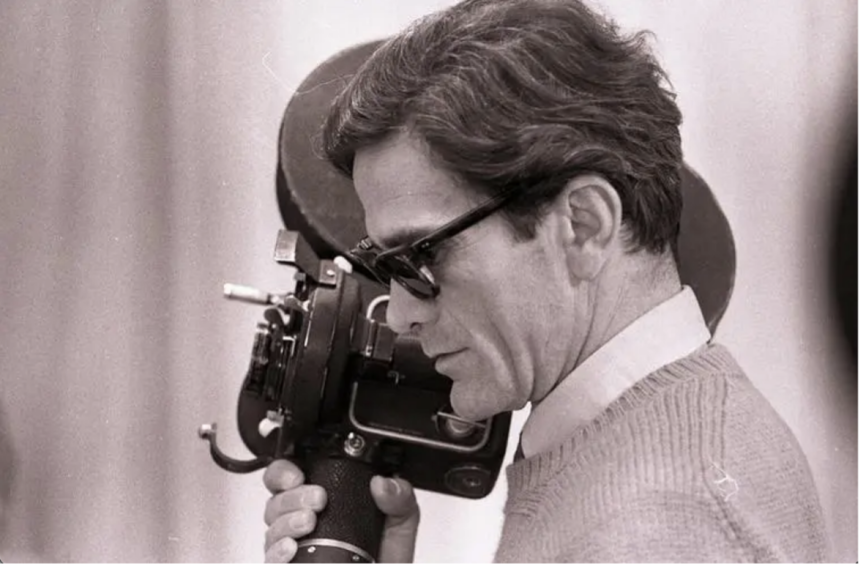

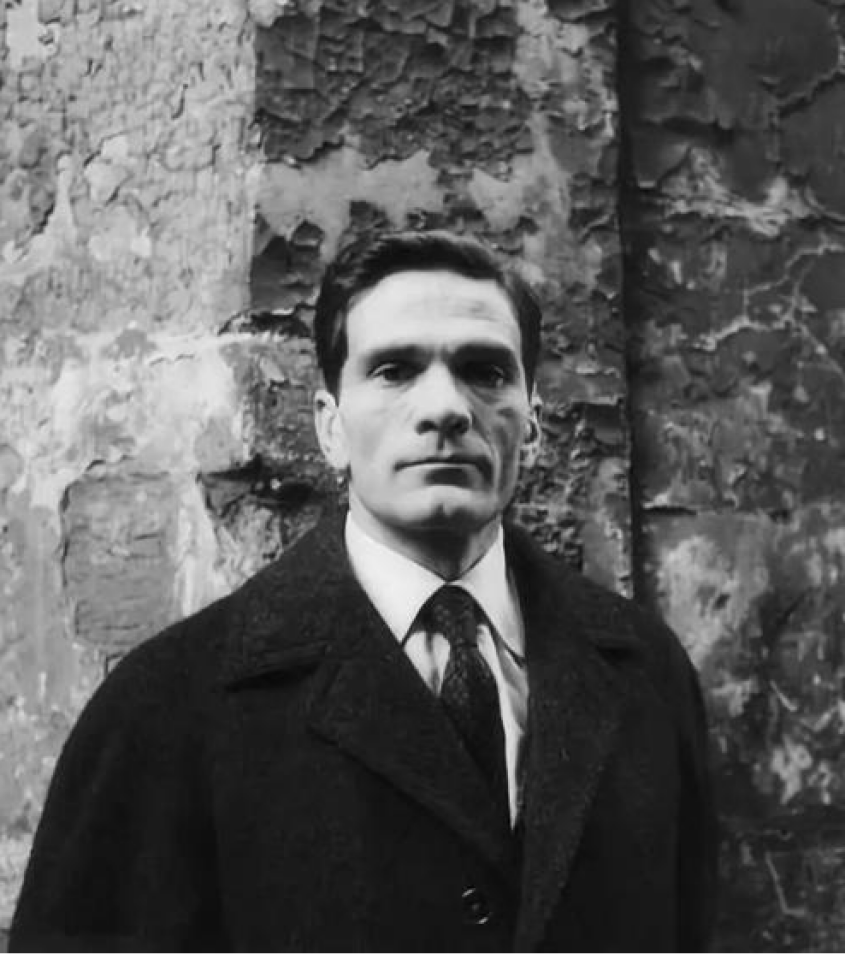

游走于生命死亡哲学的荒田|帕索里尼有一位导演曾说过这么一句话:20世纪,我不再是个悲剧作家。他就是著名的意大利后期新现实主义导演—皮耶·保罗·帕索里尼。当然帕索里尼不仅仅是导演,才华横溢的他还是意大利的作家与诗人。传闻他的父亲是一名狂热的意大利法西斯军官,母亲是时任意大利总理墨索里尼的反对者,可能是在当时看到了社会的黑暗与不公,又是出于自己的慈悯和正义之心,他自己则一直坚称自己是马克思主义者,他的很多影视作品都是充斥着生命哲学、诗意和死亡、黑暗与情色相制衡,唯美、隐忍、荒诞、残忍而又充满了隐喻和哲思,而今天我们就要深入探索这位后新现实主义导演的精神世界。

帕索里尼年轻时曾就读意大利波隆纳大学文学院,第二次世界大战时应征入伍,后任教于罗马一所贫民窟中学,因为接触到了社会最阴暗的一面,所以这对他的人生观以及以后的创作产生了巨大影响。1950年代末帕索里尼把主要精力投放在电影事业上,他电影里表达的很多方面的内容是对于那些生活在社会底层的人们的关怀和同情以及他对包裹在道貌岸然的人性丑恶的嘴脸的唾弃,在他的电影世界里只有无边无尽的黑暗与痛苦。他有很多影视作品非常著名,比如生命三部曲《十日谈》《坎特伯雷故事集》《天方夜谈》,荒谬诙谐,这种黑色幽默背后却又处处透露着对于生命与死亡的哲学思考,影片整体来说很有中世界的古典美学风,把神“人”化,把“人”神化,你根本分不清此时此刻到底是人还是神,是根据中世纪的经典著作改变,却更加充斥着趣味性、讽刺性和荒诞性。有人说这更近似于一种大众神话般的狂欢。

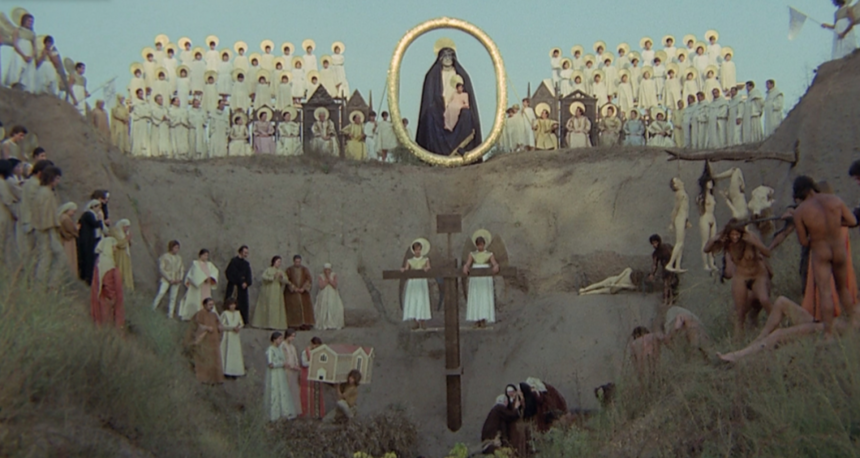

这部《十日谈》影片取材于意大利文艺复兴时期乔万尼·薄伽丘的小说集《十日谈》。这部影片虽然描写了神话世界的形形色色,实际上却是不遗余力地抨击中产阶级。《十日谈》在影片的拍摄方式、表现手段等方面加以颠覆,制作出这部极富挑战意味的神话电影。他在片中让人物直视镜头,将角色的神态和情绪不加掩饰地再现于银幕,而影片所展现的故事,却是在平淡而朴素的生活中的原始之“恶”。里面讲的尽是些讽刺教权与街传巷议的谣传故事,这样以古典神话的蓬勃气势来拍摄这样庸脂俗气的影片,也是他挑战中产阶级电影观念的一种方式。

《坎特伯雷故事集》是帕索里尼执导的喜剧片。该片讲述了反映中世纪英国社会百态的八段故事。尤其是在片末在导演想象之中的地狱图景非常新奇有趣、低俗中透露着哲理性,非常具有有警世作用。

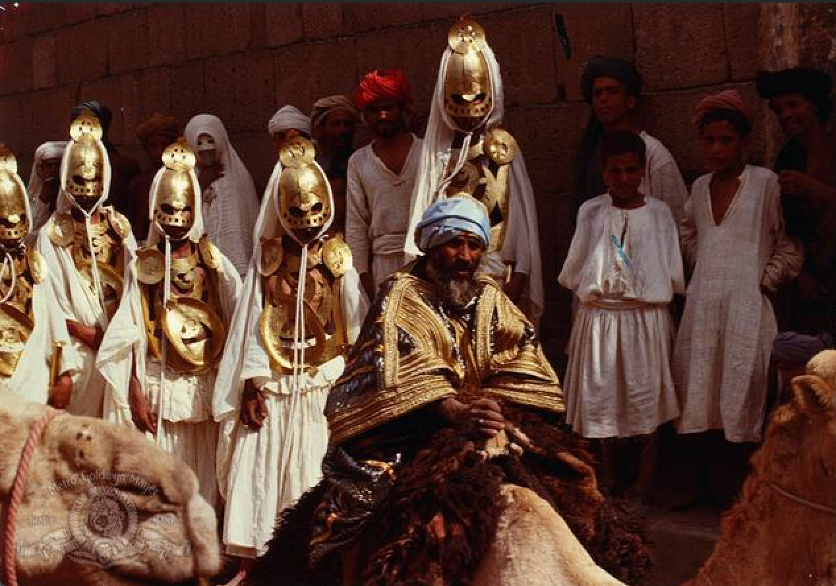

1974年帕索里尼以《一千零一夜》为基础改编的同名爱情电影上映,《一千零一夜》的故事以穷小子阿拉丁和女奴隶苏马洛的爱情故事为主线,在阿拉丁不断寻找失踪苏马洛的过程中,他在旅途中听到许多或悲情或浪漫的爱情故事。在整个路途中,阿拉丁学会了如何坚强地面对自己的人生挫折和坚定地追求自己的理想,而这部影片也抨击了人们对背叛和欺骗的麻木心态。

帕索里尼后期拍摄的电影大部分都是借古讽今,反映人性真伪,其中有大量的镜头展现人类的躯体,暴露出他们的性器官,大胆的将影像显示于大屏幕前,一时间指责与唾骂声四起。1975年,帕索里尼完成了他电影作品中最后一部作品《萨罗》,也叫做《索罗马120天》。这是他的封笔之作,情节改编自法国色情作家萨德侯爵的小说。整部影片充满着血腥、暴力、色情、虐待......他对性爱的展示非常频繁与直接。在帕索里尼看来,性爱是一种对现实不满的抗争,是对现代资本主义强加在人民身上的物化和异化统治的反抗手段。在这部电影里,我们看到了人性中最丑恶、荒谬、残忍的一面,而这一面都是工业革命时期的机械化运作导致人类极度绝望,人类被机器取代,垄断的资本家的绝对控制导致权利的失衡,社会的失序。帕索里尼是个有着自己强烈信念感的人,他的一生都推崇弗洛伊德,同时信仰马克思。他就这样在自己的世界里不停树立信念,然后又亲自否定它,在人性的边缘不停吶喊和超越。在《索多玛120天》上映后不久,他在罗马郊区被一个17岁的男妓用棍棒击杀,时年53岁,出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

帕索里尼,一个应该值得所有人敬仰的导演,艺术家。他一生都在用电影诠释自己对于人生的哲学观,用最赤裸的情色来表现世间的荒诞,嘲笑可笑之人,他的电影张扬而又隐晦,现实而又抽象,他毫不忌讳回避人性的扭曲,反而把它展现得淋漓尽致,在我看来,这些电影像是一朵朵开在大漠中的食人花,危险而怪异,但却具有致命的吸引力。 |