文 / 陈喆

(下)

上个部分结尾提到了片尾那个颇为突兀的声明,这份声明很像法治节目结束时对观众进行教育的说明文本。事实上,《兔子暴力》也确实是根据真实案件改编的,那便是2011年的南京母女绑架杀人案。不同的是,原案件中的母亲并不招人同情。她不仅抛弃女儿,因赌博欠下高利贷,还自己萌生了绑架有钱人的想法,并教唆女儿帮她物色受害对象,最后和女儿一起杀害被绑架人。案中的女儿是从犯,为了帮助自己的母亲,毁掉了自己的一生。

有趣的是,导演没有延用案件发生的南京作为背景,而选址于攀枝花,将故事放在一个重工业小城中。笔者通过这个设计,感受到了导演的一种声音,即对城市欲望的隐喻,对物欲化时代的暗讽,和创作者自我的一种无力的悲观感。

片中有一组空镜头集中地释放了这种信号,在影片前段,有一组对小镇环境的记录,大远景将这个重工业小镇囊括收录,最远方的山峦和远景中的工厂、高耸的烟囱。河流将工业区与自然环境区别开,然后交叉剪辑更多的桥梁、道路、火车,与河流。河水奔腾,呈现出沙子一样的暗黄色,狂野尚余,但也不再清澈。

这组镜头表现出的对立非常有侵略性,让笔者注意到了创作者的意图:讨论城市改造带来的原始自我的泯灭。加上剧情环境的小镇中有着新、旧城区的区别设计;以及可以连接过去和现在、新城和旧城的关键意象——隧道,笔者深入了对这个意图的探索。

以这个角度为基点,便发现创作者通过四个各具特色的女性主角,表达了名为“发达”的理想对小至家庭,大到环境的过度干涉的批评性讨论。水青代表的是站在选择的路口的那种懵懂。一方面,父亲水浩在本地再次成家,住在算是老城区的楼里,这一方代表一种本地性的传统,一种慢节奏的步调。水浩是工厂工人,但是后来也在看自家的店,他没有完全作为工厂的一份子,去融入让自己的家乡“繁荣”的节奏,而是在保住自己过去的生活。相比,母亲曲婷是另一个极端,她去深圳发展,在澳门赌博,美丽妩媚,风情万种,开着豪车的她代表的是放弃自己的出身,全身投入发达的选择。发达在本片直接指向物质欲望。曲婷是早早做了决定走上另一条道路的人。

水青站在两种立场中间,还没有对自己的未来做出选择。但是,她对自己的生母有一种理想化的幻想。虽然后母说不上体贴,但也没有对她特别差,但是水青还是受到一种回归母体的本能驱使。这种怀乡性,展现了导演对单纯时代的怀念。所以曲婷在水青眼里是美好的。作为一名舞蹈演员,曲婷美丽的身姿是水青心中的骄傲和美好。但是,这份美好是虚假的,“发展”失败的曲婷不同与金熙,空有光鲜的外表,却失去了一切,也没有能力自救。片中曲婷住在剧场的舞台上。母女第一次一起来到这里,曲婷欣喜地讲述自己曾经的辉煌,水青听着,不小心摔下了舞台。这一摔,让曲婷的语气瞬间冷却,也早早地将两个人区别开来。一个是在舞台上还在梦里/角色中的曲婷,一个是在观众席上看着美丽幻觉的水青。

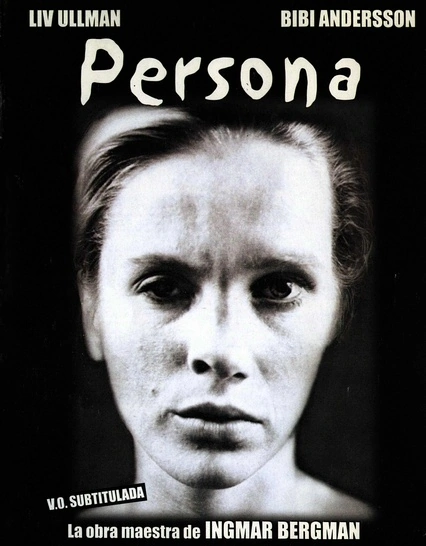

随着剧情的发展,导演有意地拉近母女的距离,在四个女人驱车在路上狂欢时,水青从车窗探出身子,她的脸和车窗内部曲婷的面庞交叠相融,如同致敬伯格曼的《假面》一般。这对母女本来就如姊如妹,在此刻更加变成了一体,将共同面对逼近的困境。(伯格曼的《假面》海报与关系复杂的母女

水青以异常的担当扮演了“母亲”的角色,和无能的“女孩”曲婷合成了一个悲剧:无论如何挣扎,在踏入物欲深渊的一刻,就注定万劫不复。作为对比的金熙是第二代受害者。父母已经投身商海,她虽然生来物质生活丰富,却心灵空虚,她代表了已经改造完成的城市,暗藏了这份成功转型下的无数悲剧。讽刺的是,相比于另外两位女孩,金熙却是唯一的幸存者。马悦悦代表一种已经做了决定改变,但还没有实施的阶段。悦悦的生父(潘斌龙饰)代表一种暴力性的、强硬的对物质化改变进行拒绝的意志。马父和他在小镇工业化后已经适应环境并取得成功的师傅师母不同。这对老夫妻没有孩子,已经失去了传承“自我”的能力,所以他们想收养马悦悦。但是悦悦不想选择任何一方,她根本没想留在这里。她想去成都找同龄的朋友,过自己的生活。这个程度上,马悦悦抗拒控制和压迫,是最自由的,代表了一种个人独立的尝试和美好愿望。她是金熙和水青眼里的幸福女孩,结尾的时候,水青看着她的房地产广告流泪,“新的家园,新生活”的消费主义广告宣传,讽刺着沉沦物欲的人幸福生活的想象。然而美好的想象终究化为泡影。在电影的高潮部分,曲婷试图劝说越发极端的水青,她说出了一句关键台词:你现在做一个选择,有可能十几年后你才知道自己错了。这句话体现了一种无法回头的悲凉,这份悲凉跨越两代、甚至多代人,带着一种时代性的悲观。从关爱孩子的角度,本片诉说了父母对孩子缺乏关爱会造成的伤害,这种家庭伤口遍布社会,造成了巨大的悲剧。影片中的三位少女都作为了父母曾经决定的牺牲品。而在水青身上,她甚至在为父母的失败买单,四处奔波。在曲婷失联的时候,水青做了一个噩梦。这个噩梦的拍摄方法尤其诡异:一张薄膜的另一边压迫过来一张人脸,这个人挣扎着,却怎么也撕不开这层膜。不只是曲婷已经难逃黑社会的魔掌,这个人也是水青自己。她就像一个难产了17年的婴儿,无法离开母亲的子宫,这是一种无法逃脱母体、逃脱出身、逃脱命运的恐怖。是一种人生的无可奈何。这种悲观观点在金熙在广播站流泪读稿的时候再次标注给了观众,这个小镇光鲜的发展下,是满目疮痍。城市改变的巨大影响,要以时代为单位去丈量。

虽然逃脱不了母体,水青却也没有想过逃离,她在尽力挽救曲婷,把她从物欲横流的深渊中拉回来。对于这点,影片中对方言的巧妙使用值得注意。曲婷一直很抗拒自己在这段小镇的过去。比如影片开头她假装认不出警察同学,影片大部分时候她坚持说普通话,以见过大世面的姿态面对周围的人。在曲婷和水青的相处中,她们很少使用方言。直到最后,水青提出了绑架的计划,曲婷担心计划的可行性,水青用方言说:“试一下嘛。”说服了她。乡音作为一种联结,在此刻重构了家庭关系,和自我的归宿。所以,在电影的开头,即事件的结尾,曲婷一直在说方言。这时的她已经放弃了逃回光鲜的生活,母子的角色终于归位。曲婷一边重拾了自己的母亲身份,为水青脱罪;一边在精神上回到了“母亲”——一直照顾她的水青身边。可悲的是,已经太晚了,悲剧已成,时代的选择无人能挡。最后,《兔子暴力》作为一部“女性”电影,在影片中表现了有趣的男女角色区别。三个少女都没有母亲,但拥有父亲:水青有对她关心不足的水浩,母亲早早的抛弃了她;金熙的父母长期在外,但真相是金熙和父亲生活,母亲因为父亲的婚姻不忠离开了;马悦悦的母亲没有出现过,只有一个脾气暴戾的父亲。

成年男性角色,在家庭责任上十分无能,但又掌管着权力。另外,加上老杜所领头的黑色势力代表的对女性的暴力、以及警察代表的法制系统,男性象征了女性在不止这个小镇中,乃至社会的方方面面所面临的压力。但是,有一个男性角色是不同的,那就是年轻的白同学,他被曲婷吸引,在共舞中发展了青涩的情爱,但他其实是作为曲婷的金主资源被利用了。

相比于已经成熟的权力、观念,白同学代表了还未成熟的欲望。想利用他的女性,曲婷,得不到自己需要的东西;渴望他的女性,金熙,就像是为了物欲迷失的曲婷,在恋爱中失去了自我。两个年代的需求虽然不同,但却引向了女性同样的结果。片中的父亲、男性角色得到的笔墨过少,让女性的主题略显刻意。女性确实比男性受到了更多的伤害,但在时代面前,每个人都是受害者。所以虽然导演自己说本片是女性电影,但笔者却通过作品本身认为,不能以性别主题作为重心。母亲(水青和曲婷共同代表)和女儿(三个女孩)角色们在片中象征的,相比于性别的“女性”,更多的是“家庭、故乡、单纯年代和富有个性特色的社会风土”这样的概念。虽然我不认可《兔子暴力》作为女性主题的电影,但是导演申瑜确实将自己的女性视角充分的浸入了这部很自我的作品中。她的这部电影里,对女性所处环境的观察带有时代性和一定的代表性,但却十分灰暗,带有强烈的个人性,实现了导演的自我发声。

《兔子暴力》从个人表达的欲望出发,虽然带着高质量剧情片和文艺片的创作目的,却由于本末倒置的创作思路造成了青春疼痛电影的廉价尴尬感。这值得所有创作者注意。不过,在亲情的主题下暗含的时代和城市悲剧论,却十分有趣,依旧是一部值得观赏的作品。